專訪|林俊成

將靈感打磨成生活 一位金工職人的自白

1|初來乍到:市集裡的一道光

午後的創意市集,人潮緩緩湧入。熙攘的攤位之間,香氛、咖啡、布料與手工皂的氣味交錯,現場播放著不算嘈雜的爵士樂。

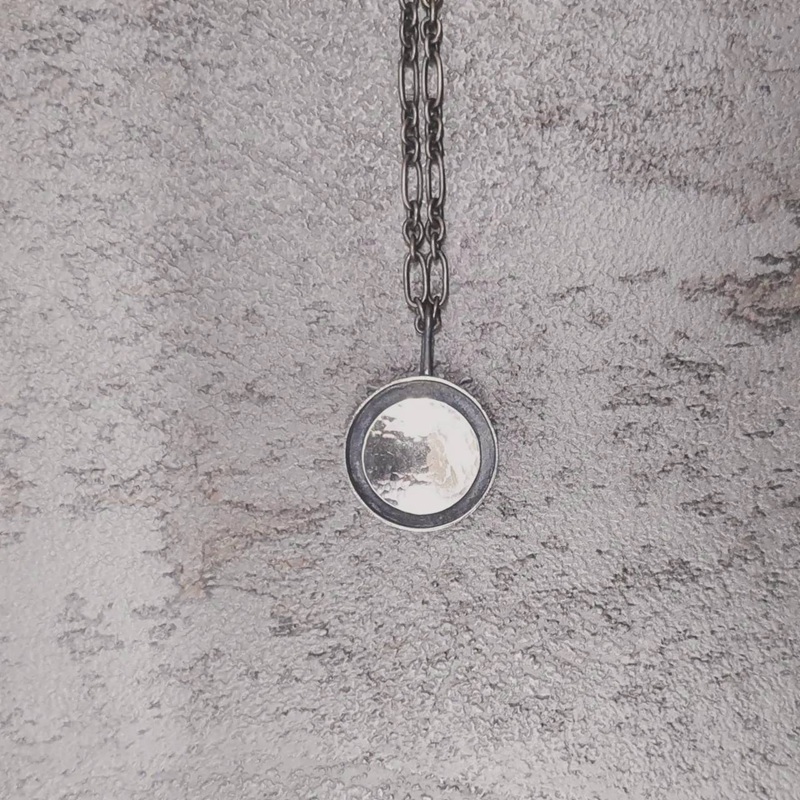

在市集一隅,陽光穿透帳篷縫隙,輕輕灑落在攤位的陳列台上,那些金屬飾品閃爍著低調的光澤,彷彿在低語它們的誕生故事,首先吸引人目光的,不是誇張的裝飾,而是一張有著細微刮痕的木桌,上面陳列著不同層次的金屬飾品:有的亮如鏡面,有的則是霧面低調,彷彿帶著時間的沉澱。

攤位上坐著一位身著深色工作圍裙的男子。

雖然正值市集最熱鬧的時刻,他卻顯得不慌不忙,與顧客交談時語調溫和,偶爾露出靦腆的笑容。這樣的他,和人潮中急於推銷商品的攤主截然不同,更像是靜靜地堅守崗位,等待與每一個人「真正對話」的低調匠人。

他,是林俊成。

「金工對我來說,不只是工作,而是一種生活的節奏。」他說。

2|從學院到街頭:一個不尋常的職業選擇

和許多進入手作領域的創作者一樣,林俊成最初也沒有預料自己會成為「金工職人」,而他的創作之路,始於大學的金屬工藝課堂。在學期間,當同齡人都尚在摸索各自的興趣時,他便已對金屬的延展性與可能性深深著迷——第一次拿起鋸弓、敲下錘子的瞬間,那種「金屬在手裡被塑形」的感覺,在他心裡引起的波瀾絕非三言兩語得以形容。

「那時候明明是門選修課,但我常常待在工作坊到深夜,老師三不五時都會提醒說:『你是不是該去吃飯了?』」他笑著回憶。

「當時的想法很單純,」他笑著回憶道,「飾品是每個人都會用到的東西,應該比較容易『變現』,存活的機會也大一些。」也由於這份務實的考量,讓他選擇將這份熱情轉化為職業,因而走進了金工配飾的世界。然而,從學院到街頭的轉換,並非一帆風順。

畢業後,他曾試圖進入相關產業,卻在面試中因「成本概念不足」鎩羽而歸。最終,他選擇了一條更自由卻也更具挑戰的路:親手打造作品,走向市集,與顧客直接對話。這樣的決定,在傳統觀念中或許顯得「不務正業」——因為對多數人來說,金工不是一條「穩定的職業道路」,更不像工程師或老師一樣有清楚的未來藍圖,但俊成心裡明白,這件事帶來的專注與滿足,是任何科目或實習都無法取代的。起初家人並不理解,但俊成卻未曾聽到來自家人或朋友的負面評價。「現代人的觀念已經開放許多,」他說,「唯一讓我困擾的,是家人總愛問營業額——賣得好時嫌我準備不夠,賣得不好又說作品不夠吸引人。」他笑著搖頭,語氣中帶著幾分無奈與豁達。

「我知道這不是一般人眼裡的『正職』,但我願意試試看。如果不走這條路,我大概一輩子都會後悔。」

然而,就是這個看似前途無「亮」的決定,卻為他的人生迎來了新的「光芒」。

3|創作日常:靈感與現實的交織

在旁人眼中,俊成的作品總是令人由衷發出驚嘆:「好漂亮!」不過,這些光鮮亮麗成品的背後,卻是無數個日夜的思索、試錯與堅持。他的工作日常並非外界想像的那般浪漫,而是充滿了反覆推敲與意外驚喜。

「我的創作過程從來不是線性的,」俊成解釋道。靈感往往在他不經意間閃現——或許是在市集與顧客交談時,或是在工作室的凌亂桌面上。他的工作桌從不刻意整理,散落的金屬碎料與隨手放置的工具,鋸條、銼刀、砂紙、焊槍…,總能在不經意間拼湊出新的圖案,成為靈感的火種。「我喜歡這種驚喜感,」他說,「所以除非必要,我絕不收拾桌面。」

從靈感乍現到作品完成,俊成的創作歷程宛如一場與金屬的對話。他會先用筆勾勒出模糊的輪廓,記下質感或概念的關鍵詞;接著用西卡紙製作紙板,反覆比對比例;然後進入施作順序的分析,決定是先折、鍛敲還是焊接。每一步都需要精準的判斷,若中途發現誤差,便得從頭來過或即興調整。「簡單的造型有時比複雜的更費時,」他透露,「像一些霧面與亮面結合的作品,打磨拋光的時間可能比製作還長。」

這種「理想與現實」的拉扯,是創作中最具挑戰也最迷人的部分。俊成坦言,每當靈感化為實體的那一刻,總讓他感到無比滿足。「那是屬於創作者的魔法時刻」,他的眼中閃爍著光芒。

「金工的特別之處,在於它是一種『慢』的工藝,」他拿起桌上的一枚戒指,指給我看戒環上的細紋。「很多人以為只要拋光就能亮,可是那種亮很淺薄。真正有深度的光澤,必須經過反覆打磨、氧化、甚至失敗,才會留下獨特的質感。」

他最喜歡的是霧面的處理方式。不同於鏡面反射的張揚,霧面像是把光收斂,留下一種溫潤的內斂感。

「其實我覺得霧面很像人生,有時候不需要閃閃發亮,也能安靜地存在。」他的語氣平淡而堅毅,並微微散發著自信。

4|擺攤人生:喧囂與孤獨的交錯

談起參與創意市集的日子,他坦言這並不是一條浪漫的路。

「很多人以為手作市集充滿自由,其實更多時候是孤獨和不安。」

市集從清晨開始布攤,天氣熱時汗水會滴進工具裡,冬天則要忍著冷風硬撐。但最難熬的並非環境,而是「被忽略」的時刻。人潮走過卻不停留,攤位就像透明的存在。

「有時候一整天都沒有成交,回家會懷疑自己是不是做錯了什麼。」

也正因如此,他才更加珍惜每一次真正的交流。有人走來攀談,摸著一只戒指,說起自己的故事;有人試戴耳環,眼神一亮,立刻掏出錢包。「那一瞬間你會覺得,這份努力是被理解的。」

俊成說,市集既是舞台,也是修行。它逼著他直視現實:作品不是放在展示櫃裡就會有人欣賞,必須讓它在生活裡與人發生連結。

談及未來,俊成的眼神中多了幾分篤定。「我會繼續做手工職人。」他說。雖然未來市集出攤的次數將減少,以降低交通與住宿的負擔,但他對市集的熱愛不減。「市集總能遇到志同道合的創作者。」他分享,「從金工到陶藝、從皮件到果醬,大家無私地交流經驗,分享情報,這些連結讓我感到溫暖。」

多年的市集擺攤,讓俊成見證了形形色色的人與故事。有些顧客讓他印象深刻:像是某位常客每次現身都會帶走多件作品;有對母子檔總愛邊看作品邊閒話家常;還有幾位從不戴戒指的男性顧客,在他的攤位前購入人生第一枚戒指,甚至有朋友相約買同款戒指作為友誼的象徵。「這些時刻讓我覺得,作品不只是商品,更是連結人與人的橋樑,」他說。

與店面老闆相比,俊成認為擺攤的工藝師有著獨特的優勢。「我熟悉每件作品的來龍去脈,」他解釋,「能直接向顧客傳達創作的初衷,解答他們的疑問,甚至從對話中汲取靈感。」在市集的互動中,他學會讀取「空氣」——對團體顧客輕鬆破冰,對獨自前來的顧客則給予更多瀏覽的空間。這種細膩的交流,讓他的作品不僅是物件,更承載了故事與情感。

5|藝術與市場:一個永遠在拔河的習題

當作品要拿來販售時,理想和現實總會產生拉扯。

作為一位獨立創作者,俊成的作品風格鮮明,幾何結構與細膩質感交織,與市面上的商業化產品形成鮮明對比。然而,創作與生存的平衡,卻是他必須面對的現實課題。「老實說,如果以『自給自足』來評價,我給自己打不及格,」他坦率地說。

「有些設計我自己很喜歡,但因為工序繁複,價格一拉高就沒人買。」他無奈地笑著。

在市集經營的第二年,收入的起伏讓他開始嘗試「迎合市場」,為了生計,他學會做出不同層次的作品,但最後都因為創作失去初衷及銷售不如預期而陷入自我懷疑。「那段時間,出攤前總是特別焦慮。」他回憶,「我開始用快時尚的邏輯要求自己,覺得創作速度不夠快,無法滿足顧客。」

「我不想完全妥協市場,但也不能不考慮生存。」他說,「所以我常常提醒自己,找到平衡點才走得久。」

這種矛盾並非只有金工師才會遇到,而是所有創作者都要面對的課題。俊成選擇的方式,是讓每件作品都帶有「自己的一部分」,無論價格高低,至少都不是毫無靈魂的商品。

然而,隨著年歲增長,俊成對美學的理解逐漸開闊。他開始欣賞過去未曾留意的風格,並嘗試將新發現融入創作。「這些新作品或許更符合市場。」他說,「但我並不覺得這是刻意迎合,而是自己的美學正在進化。」他的顧客也因為這種獨特風格而來,從未要求他設計「不太對」的作品。「感謝他們的包容。」俊成笑說,「我的作品能被理解和認同,真的很幸運。」

6|人生上半場的總結:未完待續

「有人問我,做到現在有沒有想過放棄?」俊成停頓了一下,輕聲說:「其實常常。」

收入不穩、未來不確定、體力消耗…這些現實的壓力,都曾讓他懷疑自己是不是該找一份「正常工作」。但每當真正停下手,內心又會傳來反駁的聲音:這不是你真正想走的路。

金工是最考驗耐心的工藝之一。鋸一塊金屬片可能要花半小時,打磨、焊接、再打磨,往往一天過去,也只完成一件小小的飾品。

「在這個講求速度的時代,金工顯得有點逆流,」俊成笑說,「可我總覺得慢下來,才能看清楚更多事。」

一次失敗的焊接,可能讓幾個小時的努力付諸流水,但也正因為失敗,作品才會帶著手作的痕跡。「就像人生,不可能一路都光亮,總要留下幾道刮痕,才有故事。」

「我現在看自己的人生,不會說是一個完整的終點,而比較像是『半途的總結』。可能哪天我真的會轉彎,可是至少到目前為止,我沒有白走。」

如今回望,那段青澀時光反而成了最珍貴的基礎。它不僅讓他熟悉了工藝的技術,更重要的是,讓他學會和自己相處:在反覆的打磨與焊接中,他逐漸明白,這是一條不會馬上看見終點的旅程,而他,願意繼續走下去。

7|想像未來:理想的延續和夢想的傳遞

談到未來,他沒有給自己設定宏大的目標。

「我希望能有一個更穩定的工作室,也希望能持續參加不同的展覽或市集。更重要的是,讓作品能夠陪伴更多人,而不只是擺在桌上。」俊成計畫探索其他展售形式,並啟動side project,嘗試將金屬工藝與其他美學領域結合。「我想挑戰更寬廣的創作,不只侷限於飾品。」他的終極夢想,是擁有一間半開放式的工作室,兼具創作與展售功能,讓更多人走進他的世界。

他說,也許有一天會回到教學,像當年帶領他走進金工的老師一樣,把這份專注和耐心傳遞下去。

「如果有人因為我而喜歡上這門工藝,那便是最好的延續了。」

對於這次的訪談,俊成坦言是一場難得的自我省思。「平時一個人工作,幾乎沒有空檔停下來思考這些問題。」他說,「這次訪談讓我有機會重新梳理自己創作的心路歷程,真的非常感謝。」

在林俊成的世界裡,金屬不僅是冰冷的材質,更是靈感與情感的載體。他的創作,是一場從學院到街頭、從靈感之光到金屬之詩的旅程,閃耀著堅持與夢想的光芒。

若人生重來,俊成會選擇更早地擁抱跨領域的創作,勇敢將金屬與其他美學結合。「用金屬當媒介來融合不同領域的美,就是我接下來的計畫。」他說,語氣中滿是期待。最後,他以一句網路上的話送給自己,也獻給所有創意工作者:「修行就是把絆腳石變成你的墊腳石。」

採訪後記|生命的凝視:在霧面裡,看見光

結束訪談時,俊成正低頭替一枚戒指最後拋光。工作燈打在金屬上,反射出並不刺眼的光澤。那一刻我忽然明白,他為什麼說自己喜歡霧面:它不是炫目的閃耀,而是安靜地照亮一隅。

林俊成的故事,或許不是「成功典範」的勵志劇本,卻是一段真實的創作者旅程。他在市集的熱鬧裡經歷孤獨,在金屬的冰冷裡磨出溫度;他接受現實的拉扯,也保有對美的執念。

在喧囂的世界裡,這樣的堅持顯得格外珍貴。

正如同他說的:「霧面與亮光之間,其實就是我們的人生。」

林俊成小檔案

林俊成 / One After Another千引金工

MAIL:oaa.craft@gmail.com

IG:@jim_d_ woods

Line

Line