臺灣堅定捍衛外籍船員人權 推動具體改革與國際協作

2025/07/13

屏東心預告!第七屆「銀閃閃音樂展演」倒數兩週

2025/07/14

台電英雄「工班頭李大哥」鮮為人知的「義竹桑椹情」

2025/07/17

高雄市凹子底公園紫薇花盛開

2025/07/15

網傳高雄鋰電池工廠火災毒氣飄屏東 屏東環保局嚴正駁斥

2025/07/15

阿斌哥大愛協會連10年捐贈獎助學金 累計1000萬助弱勢學子向上

2025/07/16

社團法人新北市南汐無上宮慈善協會 捐贈屏東2輛復康巴士

2025/07/15

財團法人原住民族語言研究發展基金會 第3屆董事、監察人候選人公開受理推(自)薦

2025/07/17

促進海洋素養教育穩定落實與永續發展 「海潮共振:OSS浪潮行動派」活動 共同探討如何更廣泛地教材運用

2025/07/15

高雄萬豪酒店 匠心六味「豪月禮盒」廣式月餅典雅登場 9折尊享價預購中

2025/07/16

高雄漁業界團結送愛到臺南~把這份情傳下去!

2025/07/14

「數位海洋 驅動未來」 百位海洋青年共同啟動海洋大數據探索任務

2025/07/18

澳洲多位州議員訪問高雄市議會 促進城市交流合作

2025/07/18

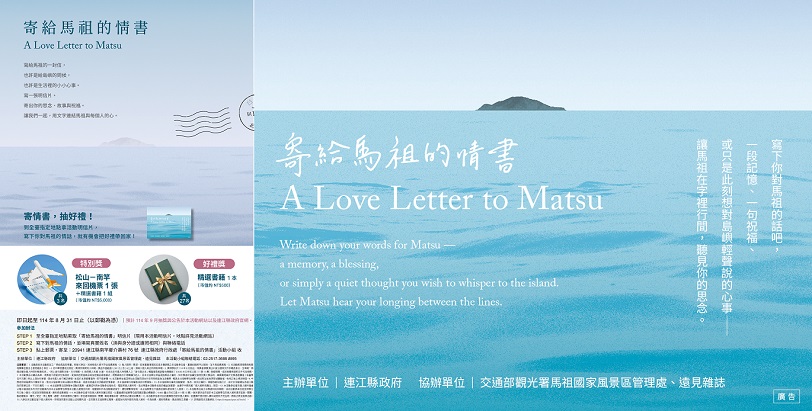

「寄給馬祖的情書」徵件開跑 邀請全臺民眾一起對馬祖深情告白

2025/07/18

高風險高齡產婦順利產子 高雄秀傳醫療團隊展現專業實力

2025/07/16

丹娜絲颱風重創嘉義市 九華山地藏庵捐贈500萬的救災專款 給了市府與市民莫大的支持與鼓勵

2025/07/13

Line

Line